News

01.02.2017 | permalink

Oxfam fordert schärfere EU-Regeln gegen Nahrungsmittelspekulation

Die Entwicklungsorganisation Oxfam hat den Vorschlag der EU-Kommission zur Eindämmung der Nahrungsmittelspekulation als wirkungslos kritisiert und vor Schlupflöchern gewarnt. Die von der Kommission vorgeschlagenen technischen Standards zur Finanzmarkt-Richtlinie würden der Spekulation mit Agrarrohstoffen weiter Tür und Tor öffnen, statt ihr endlich einen Riegel vorzuschieben, und die Kontrolle von Rohstoffmärkten durch nur wenige Händler ermöglichen. Das EU-Parlament hatte 2014 die Finanzmarkt-Richtlinie MiFID II verabschiedet, um die Spekulation mit Agrarrohstoffen einzudämmen. Diese spekulativen Geschäfte mit Grundnahrungsmitteln wie Weizen und Mais wurden mitverantwortlich gemacht für die globalen Nahrungsmittelpreiskrisen. 2007 und 2008 sowie im Jahr 2011 waren die Getreidepreise in schwindelerregende Höhen geklettert.

Positionslimits, Obergrenzen für den rein spekulativen Börsenhandel mit Agrarprodukten, sollten die Marktverzerrung und extreme Preisschwankungen verhindern. Der damalige Verhandlungsführer für das EU-Parlament, der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber, hatte im April 2014 stolz das Ende der „Lebensmittel-Zockerei an Finanzmärkten“ erklärt: „Spekulationen mit Rohstoffen sind recht und gut, solange sie die notwendige Liquidität für die Abwicklung von Termingeschäften bereitstellen und ein echtes Interesse an der Ware besteht. Doch die rein spekulativen Geschäfte mit Nahrungsmitteln und Rohstoffgeschäften, die vor allem an Terminbörsen stattfinden, sind skandalös. Damit ist nun Schluss.“ Zunächst wurde jedoch einmal das Inkrafttreten der Richtlinie um ein Jahr auf den 3. Januar 2018 verschoben. Im Dezember 2016 verabschiedete die Europäische Kommission die Regulierungsstandards (RTS21) für die Umsetzung von MiFID II.

Doch Oxfam befürchtet, dass der Kommissionsvorschlag bei der Eindämmung von exzessiver Spekulation versagt, da zu hohe und damit unwirksame Grenzwerte erlaubt wären. „Unter bestimmten Voraussetzungen sind Positionslimits in Höhe von bis zu 35 Prozent möglich. Das bedeutet, dass ein einziger Spekulant am Ende des Termingeschäfts 35 Prozent des auf dem Markt lieferbaren Weizens halten kann“, erläutert die Organisation in einer Pressemitteilung. „Damit könnten nur drei Händler allein den Finanzmarkt eines Rohstoffes kontrollieren. Maßlose Spekulation ist dadurch vorprogrammiert.“ Oxfam fordert dagegen ein Positionslimit von 10 bis 15% für Nahrungsmittel und Rohstoffe. Zudem enthalte der Kommissionsvorschlag Schlupflöcher, da die Geltung der Grenzen für den Mutterkonzern einschließlich Tochtergesellschaften umgangen werden könne, wenn der Mutterkonzern nachweise, keinen Einfluss auf Anlageentscheidungen einer Tochtergesellschaft zu haben. „Wer die exzessive Spekulation mit Nahrungsmitteln wirklich verhindern will, kann den Kommissionsvorschlag nur ablehnen“, erklärt Oxfam-Agrarexpertin Marita Wiggerthale. „Die Europaabgeordneten müssen jetzt Flagge zeigen und sich dafür einsetzen, dass für diesen unzureichenden Kommissionsvorschlag keine Mehrheit zustande kommt. Mit einer Petition ruft Oxfam daher die EU-Parlamentarier dazu auf, bei der Abstimmung Mitte Februar mit Nein zu votieren. (ab)

- Oxfam: Geplante EU-Regeln gegen Nahrungsmittelspekulation haben keinen Biss

- European Commission: Markets in Financial Instruments (MiFID II) - Directive 2014/65/EU

- tagesschau.de: Finanzmarkt-Richtlinie Mifid: EU verabschiedet Anti-Zocker-Regeln

- Markus Ferber: Schluss mit Lebensmittel-Zockerei an Finanzmärkten

30.01.2017 | permalink

Nicht makellos genug: Ein Drittel der deutschen Kartoffelernte wird verschwendet

In Deutschland gelangen etwa 35% der Kartoffeln nicht vom Acker auf den Teller, da ihr Äußeres nicht den strengen Anforderungen des Handels genügt. Jedes Jahr werden so 1,5 Millionen Tonnen Kartoffeln verschwendet – etwa 60.000 LKWs mit einem Füllgewicht von 25 Tonnen. Zu diesem Ergebnis gelangt die Studie „Kleine Makel – Große Folgen“, für die der WWF gemeinsam mit Kartoffelbauer Carsten Niemann (Biokartoffel-Nord) am Beispiel der Knolle aufzeigte, welche Vorgaben des Handels diese Verluste bewirken und welche Folgen dies für Umwelt und Landwirte mit sich bringt. Die Deutschen lieben Kartoffeln: Ob als Pommes oder Pellkartoffeln, Kartoffelpuffer oder Chips – gut 60 Kilo verzehren die Bundesbürger jährlich. Kleine Makel an der Schale haben dabei keinerlei Einfluss auf die „inneren Werte“ der Knolle, wie Nährstoffe, Mineralien, Vitamine oder Geschmack, doch der Handel für die Kunden nur perfekte Exemplare. „Die Kartoffel soll eiförmig sein, eine bestimmte Farbe und eine makellose Schale haben“, erläutert Tanja Dräger de Teran vom WWF. „Erschwerend kommt hinzu, dass Kartoffeln inzwischen vor dem Verkauf gewaschen werden. Der maschinelle Waschvorgang und das Wasser zerstören ihre natürliche Schutzschicht.“ Die Kartoffel wird lichtempfindlicher, oft beim Waschen verletzt und durch die Feuchtigkeit anfällig für Pilze. Das Waschen führt zudem zu einer erhöhten Aussortierungsquote, da leichte Verfärbungen und Stellen an den Kartoffeln besser sichtbar werden.

Nach WWF-Schätzungen wird die Hälfte der 1,5 Millionen verschwendeten Kartoffeln gleich nach der Ernte aussortiert. Im konventionellen Anbau sind es jedes Jahr 700.000 Tonnen, im Ökolandbau bis 50.000 Tonnen. Gerade für Biokartoffeln endet die Reise häufig, bevor sie überhaupt angefangen hat: Rund 30 bis 35% der ökologisch angebauten Kartoffeln werden beim Sortieren im Packbetrieb ausgesiebt. „Es ist gängige Praxis, dass wir nur für jenen Anteil die vereinbarten Preise erhalten, der auch den oft widersinnigen Qualitätsanforderungen genügt. Das heißt im Umkehrschluss, die Erzeuger bekommen für bis zu einem Drittel ihrer Ware weniger Geld. Im schlimmsten Fall sogar überhaupt nichts“, erklärt Carsten Niemann. Da Biobauern auf chemisch-synthetische Pestizide verzichten, kommen Schalenfehler sowie Untergrößen häufiger vor. Während konventionelle Bauern 343 verschiedene Mittel zur Verfügung haben, ist die Liste der natürlichen Wirkstoffe, die im Öko-Kartoffelanbau eingesetzt werden dürfen, mit 35 zugelassenen Mitteln relativ übersichtlich.

Obwohl die aussortierten Kartoffeln perfekt für den menschlichen Verzehr geeignet sind, erhalten die Erzeuger weniger Geld und die Knollen werden zu Bioenergie, Tierfutter oder industrieller Stärke verarbeitet. Vorausgesetzt der Stärkegehalt der Kartoffelsorte reicht dafür aus. Der WWF fordert Wirtschaft und Handel angesichts dieses enormen Ausmaßes der Verschwendung von Energie, Wasser und anderen Rohstoffen für die vergebliche Erzeugung der Kartoffeln sowie der Folgen des Preisdumpings für die Landwirte dazu auf, ihre Anforderungen an landwirtschaftliche Erzeugnisse anzupassen. „Rein optische Kriterien dürfen nicht länger darüber entscheiden, ob ein wertvolles Nahrungsmittel verwendet oder verschwendet wird“, betont Dräger de Teran. Auch Niemann sieht den Handel in der Pflicht: „Der Handel muss mehr Verantwortung für die vorgelagerte Lieferkette übernehmen, insbesondere für die Bauern.“ Aber auch die Politik ist gefragt. Deutschland hat sich m Rahmen der 2015 verabschiedeten UN-Nachhaltigkeitsziele dazu verpflichtet, die Verschwendung von Lebensmitteln einzudämmen. Ziel 12.3 sieht vor, bis 2030 die Nahrungsmittelverschwendung weltweit pro Kopf auf Einzelhandels- und Verbraucherebene zu halbieren und die entlang der Produktions- und Lieferkette entstehenden Nahrungsmittelverluste einschließlich Nachernteverlusten zu verringern. Der WWF fordert daher von der Politik die Entwicklung und Umsetzung einer nationalen Strategie zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen, die sich der gesamten Wertschöpfungskette annimmt und verbindliche Ziele für die einzelnen Branchen festlegt. (ab)

26.01.2017 | permalink

G20-Plan für nachhaltige Wassernutzung vernachlässigt Agrarindustrie

Die Agrarminister der G20 haben einen Aktionsplan gegen Wasserverschwendung verabschiedet. Am 22. Januar bekannten sich die Minister der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Berlin zu einem nachhaltigen Umgang mit der kostbaren Ressource. „Unser Ziel ist es, die Wassernutzungseffizienz in der Landwirtschaft durch verbesserte, auf die regionalen und lokalen Bedingungen abgestimmte Politiken zu erhöhen. Wir werden die Nutzung angepasster effizienter Methoden und Technologien fördern, um den Ertrag pro Wassertropfen zu optimieren und Wasserverluste und Verschwendung zu verringern“, verkündeten sie in ihrer Abschlusserklärung. Im Vorfeld hatten die Agrarminister von 83 Ländern beim „Global Forum for Food and Agriculture“ unter dem Motto „Wasser und Landwirtschaft – Schlüssel zur Welternährung“ getagt und sich auf ein Abschlusskommuniqué verständigt, das in den G20-Prozess einfloss. Die Landwirtschaft verschlingt einen riesigen Anteil des Süßwassers: Im globalen Schnitt entfällt 70% des genutzten Süßwassers auf die Landwirtschaft, während immer noch 750 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Die Agrarminister haben daher vier zentrale Handlungsfelder ausgemacht: die Verringerung von Wasserknappheitsrisiken, die Reduzierung von Wasserverunreinigung, das Management von Wasserüberschuss und die Sicherstellung von ausreichend Wasser für die Landwirtschaft.

Umwelt- und Entwicklungsorganisationen lobten zwar das Bekenntnis zur nachhaltigen Wassernutzung, bemängelten jedoch, dass nicht ausreichend benannt und angegangen wird, dass die Agrarindustrie vielerort Mitverursacher von Wassermangel ist. Der Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO) warnte, dass Kleinbäuerinnen und Kleinbauern durch die Ausbreitung der Agrarindustrie in den Entwicklungsländern zunehmend unter Wasserknappheit leiden: „Steigender Verbrauch und Verschmutzung von Wasser führen weltweit zu einem Existenzkampf“, erklärte VENRO-Vorstandsvorsitzender Bernd Bornhorst. „Deutschland und die G20 müssen sich dafür einsetzen, dass alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und die Landwirtschaft zuallererst die Ernährung der Menschen sichert.“ In das gleiche Horn stieß Barbara Unmüßig von der Heinrich-Böll-Stiftung: „Die Losung „more crop per drop“ (Mehr Ernte pro Tropfen) alleine kann nicht die Lösung sein: Wenige globale Konzerne drängen die Regierungen weltweit dazu, ihre strategischen Wasserpolitiken nach diesem Modell auszurichten und vor allem profitträchtigere Nutzpflanzen im industriellen Anbau zu priorisieren“, kritisierte Unmüßig. Diese Nutzpflanzen dienten jedoch oftmals nicht der Ernährung, sondern werden als industrieller Rohstoff eingesetzt. Durch zuhauf verwendete Dünger und Pestizide beeinträchtigten sie die Wasserqualität und -versorgung. „Agrarökologische Produktion von Kleinbäuerinnen und -bauern schneide bei der Schonung der Wasserreserven erheblich besser ab“, betonte Unmüßig. „Doch ausgerechnet den Kleinen drohe nach dem Modell erhebliche Benachteiligungen bei der Wasserversorgung.“ Auch die Naturschutzorganisation WWF warnte, dass der teils systematische, staatlich subventionierte Wasserraubbau durch den Agrarsektor die globale Wasserkrise weiter verschärfe. „Wer den Hunger in der Welt besiegen will, muss das Wasser auf lokaler und regionaler Ebene nachhaltig und gerecht verteilen“, betonte WWF-Vorstand Christoph Heinrich. „Machen die G20 weiter wie bisher, droht eine zweifache Ernährungskrise: Durch Ernteausfälle aufgrund von Trockenheit werden Hunger und Nahrungsmittelknappheit weltweit zunehmen, während zugleich in vielen Erdteilen die Versorgung mit sauberem Trinkwasser für breite Bevölkerungsschichten immer schlechter wird.“ (ab)

23.01.2017 | permalink

Berlin: 18.000 haben Agrarindustrie satt und demonstrieren für eine Agrarwende

Tausende Menschen sind am Samstag in Berlin für eine Agrarwende hin zu einer bäuerlichen und ökologischeren Landwirtschaft auf die Straße gegangen. Angeführt von 130 Traktoren zogen rund 18.000 Menschen unter dem Motto„Agrarkonzerne, Finger weg von unserem Essen!“ vom Potsdamer Platz vorbei am Landwirtschaftsministerium bis hin zum Brandenburger Tor. Die Polizei zählte 10.000 Teilnehmer. Die aus dem ganzen Bundesgebiet angereisten Demonstranten forderten eine tier-, umwelt- und klimagerechte Umgestaltung der Landwirtschaft. Sie waren teils als Kühe, Schweine und Hühner verkleidet, hielten als Bienen oder Schmetterlinge der kalten Berliner Winterluft stand oder trugen Plakate mit der Aufschrift „Stoppt das Höfesterben“, „Glücklich ohne Glyphosat“ oder „Bäuerliche Landwirtschaft stärken“. Aufgerufen zu der anlässlich der Grünen Woche bereits im siebten Jahr stattfindenden Demonstration hatte ein breites gesellschaftliches Bündnis von über 100 Organisationen aus Landwirtschaft, Imkerei, Natur-, Tier- und Verbraucherschutz, Entwicklungsorganisationen und dem Lebensmittelhandwerk. Bereits vor Beginn der Demo hatten konventionell und ökologisch wirtschaftende Bauern am Bundeslandwirtschaftsministerium einen Neun-Punkte-Plan mit Forderungen zur Bundestagswahl überreicht. Darin plädieren sie für mehr Unterstützung für kleine und mittlere Betriebe. „Wir fordern ein Ende der Subventionen für die Agrarindustrie und den Stopp von Mega-Fusionen im Agrarsektor. Stattdessen brauchen wir Anreize für Bauern, die Tiere besonders artgerecht halten und umweltschonend wirtschaften“, erklärte Jochen Fritz, Sprecher des Bündnisses. Bis 2020 soll mindestens die Hälfte der Lebensmittel der öffentlichen Beschaffung aus regionaler und ökologischer Landwirtschaft stammen, lautet ein Vorschlag. Zudem wurden die entschlossene Bekämpfung des Antibiotikamissbrauchs in der Tierhaltung sowie die massive Reduzierung des Pestizideinsatzes auf dem Acker gefordert. Das „Wir haben es satt!“- Bündnis betonte jedoch, dass sich die Demo gegen die Agrarindustrie, nicht aber gegen konventionell wirtschaftende Bauern richtete. Rund 700 Landwirte hatten sich am Samstag unter dem Motto „Wir machen euch satt“ zu einer Gegenkundgebung versammelt, da sie sich diffamiert fühlten. Ein Thema, das dieses Jahr viele Demonstranten der „Wir haben es satt!“-Demo umtrieb, war die anstehende Fusion der Chemiekonzerne Bayer und Monsanto. Ein Traktor rollte mit der Aufschrift „Bayer und Monsanto, bleibt uns vom Acker!“ durch Berlin. Aber auch internationale Gäste warnten bei der Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor vor den Folgen einer weiteren Konzentration des Saatgutmarktes. „Nicht Konzerne ernähren uns, sondern die Bäuerinnen und Bauern der Welt“, betonte Miriam Mayet von der südafrikanischen Organisation „African Center for Biodiversity“, die auf Einladung von Brot für die Welt an der Demo teilnahm. „Daher müssen die Fusionen von Bayer-Monsanto und der anderen Konzerne verhindert werden. Sonst droht in vielen Staaten der Verlust der Saatgutsouveränität.“ Die Veranstalter forderten in ihrem 9-Punkte-Papier außerdem eine Agrarpolitik, die Aspekte der globalen Gerechtigkeit nicht aus dem Blick verliert: Statt durch übermäßige Fleischproduktion das Klima zu belasten und mit Dumpingexporten kleinbäuerliche Strukturen weltweit unter Druck zu setzen, muss die deutsche Agrarpolitik die Reduzierung der Exportabhängigkeit, die weltweite Stärkung der bäuerlichen Erzeugung und regionaler Märkte und die agrarökologische Ausrichtung der Entwicklungszusammenarbeit zum Ziel haben. (ab)

19.01.2017 | permalink

Ungleichheit: 8 Milliardäre besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Welt

Die soziale Ungleichheit erreicht neue Rekorde: Gerade einmal acht Menschen besitzen so viel wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Das zeigt ein Bericht der Entwicklungsorganisation Oxfam, der im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums in Davos veröffentlicht wurde. Ein Grüppchen von acht superreichen Männern um Microsoft-Gründer Bill Gates besitzt 426 Milliarden US-Dollar – ebenso viel wie die ärmeren 3,6 Milliarden Menschen, die es gemeinsam auf 409 Milliarden bringen. Für den Bericht hat Oxfam das Ende November erschienene Global Wealth Databook 2016 der Schweizer Großbank Credit Suisse und die Forbes-Liste der Milliardäre ausgewertet. Gates führte mit damals $75 Milliarden den Club der Superreichen an, gefolgt vom Begründer der spanischen Modekette Zara, Amancio Ortega ($67 Mrd.) und dem US-Investment-Guru Warren Buffett ($60.8 Mrd.). „Es ist obszön, dass sich so viel Vermögen in den Händen von so wenigen Menschen befindet, während jeder zehnte mit weniger als 2 Dollar am Tag überleben muss“, sagte Winnie Byanyima, Geschäftsführerin von Oxfam International. „Ungleichheit hält hunderte Millionen Menschen in Armut gefangen, lässt unsere Gesellschaften auseinanderbrechen und untergräbt die Demokratie.“ Und die Kluft zwischen Arm und Reich ist noch viel tiefer als bisher angenommen. Letztes Jahr hatte Oxfam noch berechnet, dass 62 Superreiche so viel besitzen wie die ärmeren 50% auf der Welt. Doch aktuellere Zahlen zum weltweiten Vermögen, vor allem aus China und Indien, zeigen, dass die Armen noch weniger haben als einst gedacht. Zudem werden die Reichen immer schneller noch reicher. Zwischen 1988 und 2011 erhöhte sich das Einkommen der ärmsten 10% um 65 US-Dollar, währen das reichste Prozent $11.800 pro Kopf dazugewann – 182 Mal mehr. „Weltweit fühlen sich immer mehr Menschen abgehängt. Vielerorts stagnieren die Reallöhne, während Manager und Großaktionäre sich jedes Jahr steigende Millionenbeträge genehmigen. Für Bildung und Gesundheitsversorgung fehlt vielen Staaten das Geld, weil Superreiche und internationale Konzerne sich um ihre Steuerbeiträge drücken“, kritisierte Jörn Kalinski, Kampagnenleiter von Oxfam Deutschland.

Oxfam fordert daher eine grundlegende Umwälzung des Wirtschaftssystems hin zu einem System, von dem 99% der Weltbevölkerung profitieren und nicht nur eine kleine Elite. Maßnahmen seien die Erhöhung der Steuern für große Vermögen und hohe Einkommen sowie die Einführung eines weltweiten Mindeststeuersatzes für Konzerne, damit Superreiche und internationale Konzerne einen fairen Anteil an der Finanzierung von Bildung, Gesundheitsversorgung und sozialer Sicherung leisten. Zudem forderte Oxfam das Austrocknen von Steueroasen und scharfe Sanktionen gegen Steuerdumping. „Wenn Politiker mit ihrer Fixierung auf Wirtschaftswachstum aufhören und sich stattdessen darauf konzentrieren würden, Verbesserungen für alle und nicht nur für wenige reiche Bürger zu erzielen, dann wäre eine bessere Zukunft für alle möglich“, betonte Byanyima. Das hat sich die Weltgemeinschaft eigentlich auch ausdrücklich zum Ziel gesetzt: Die 2015 verabschiedeten UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) sehen vor, bis 2030 Hunger und extreme Armut komplett aus der Welt zu schaffen und Ungleichheit innerhalb eines Landes und zwischen Staaten zu verringern. (ab)

16.01.2017 | permalink

Studie fordert Neuausrichtung der EU-Agrarpolitik an Klima-und Tierschutz

Es ist höchste Zeit für eine grundlegende Neuausrichtung der EU-Agrarpolitik, damit diese künftig zum Klima-, Gewässer- und Tierschutz beiträgt, die Artenvielfalt bewahrt und dem Höfesterben entgegenwirkt anstatt eine exportorientierte Landwirtschaft und Ernährungsindustriekonzerne zu fördern. Das ist die Botschaft einer neuen Studie, die die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch für den Agrarpolischen Sprecher der Grünen im EU-Parlament, Martin Häusling, erstellt hat. Die Autoren Reinhild Benning und Tobias Reichert gehen darin der Frage nach, wie es sein kann, dass die EU jahrein, jahraus 55 Milliarden Euro an Agrarsubventionen in einen einzigen Sektor steckt und gleichzeitig kleinere Bauernhöfe reihenweise aufgeben, Großinvestoren Landraub betreiben sowie Pestizide auf dem Acker und Antibiotikamissbrauch im Stall die Gesundheit der EU-Bürgerinnen und -bürger und die Umwelt massiv belasten. Die Bilanz der Studie zur Wirkung von Europas gemeinsamer Agrarpolitik (GAP) fällt ernüchternd aus: Die Geldverteilung aus dem EU-Agrarhaushalt ist weit von tier-, umwelt- und sozial gerechten Kriterien entfernt. Nur 20 Prozent der Empfänger von Direktzahlungen erhalten 80 Prozent dieser Gelder. Die GAP „vernachlässigt die ökologischen Herausforderungen, die Preise sind im Keller, und viele Betriebe schließen, weil sie unter heutigen Voraussetzungen nicht mehr wirtschaften können“, schreibt Häusling im Vorwort der Analyse. „Unser derzeitiges Modell einer export- und wachstumsorientierten Landwirtschaft beschert zwar dem Handel und der Lebensmittelindustrie satte Gewinne. Es sichert aber weder den Bauern ein angemessenes Einkommen noch entspricht es den Erwartungen der Verbraucher“, erklärt Häusling weiter in einer Pressemitteilung zur Veröffentlichung der Studie am 12. Januar in Berlin.

Die Erzeugerpreiskrise ist den Autoren zufolge symptomatisch für das Scheitern der GAP. Während Lebensmittelkonzerne wie Schlachthöfe, Molkereien oder Stärkeverarbeiter und der Agrarhandel seit Jahren Millionen an Fördermitteln aus der GAP erhalten, gehen kleine und mittlere Unternehmen, die zur regionalen Wertschöpfung in der Regel deutlich mehr beitragen, im Vergleich dazu praktisch mit Almosen nach Hause, kritisieren die Autoren. 2011 gingen rund 22 Millionen Euro an eine Handvoll riesiger Fleischproduzenten wie Tönnies, Wiesenhof oder Danish Crown. „Ein Stopp der Subventionen an Konzerne und eine generelle Obergrenze für Beihilfen je Empfänger wären geeignete Instrumente, um Subventionsmissbrauch zu bremsen“, empfiehlt Tobias Reichert. Aber auch in puncto Umwelt stellen die Autoren der GAP ein schlechtes Zeugnis aus. Das sogenannte Greening sei weitgehend wirkungslos geblieben: „Solange im Rahmen der vorgeblichen ‚Umwelt’-Auflagen Pestizide und synthetische Dünger auf den Vorrangflächen erlaubt bleiben und rundherum Monokulturen und Humusabbau der Artenvielfalt und dem Klimaschutz zusätzlich den Garaus machen dürfen, schaden die Zahlungen allesamt unseren natürlichen Ressourcen“, bemängelte Reichert. Zahlungen sollen daher künftig nur noch an wirklich nachhaltig wirtschaftende Betriebe fließen. Zunächst sollen noch bis 2028 Umbauprämien für eine flächengebundene, tierfreundliche Fleisch- und Milcherzeugung mit einem steigenden Anteil heimischer Futtermittel fließen und Mittel für Beratung und Fortbildung für eine Pestizid- und Antibiotikareduktion mit festen Zielvorgaben bereitgestellt werden. Eine Kennzeichnung von Produkten nach dem Vorbild des Eier-Codes solle es Verbraucherinnen und Verbrauchern ermöglichen, die Leistungen der Betriebe im Tier- und Umweltschutz an der Ladentheke direkt zu honorieren. „Wie bei der Eierkennzeichnung würden alle Lebensmittel in die Kategorien 0,1,2,3 eingeteilt und gekennzeichnet. Die Ziffer 0 entspricht den Ökolandbauanforderungen. Die Ziffer 3 kennzeichnet, dass lediglich gesetzliche Mindestanforderungen eingehalten wurden“, erläutert Reinhild Benning. Mit den Ziffern 1 und 2 sollen Bauernhöfe sichtbar gemacht werden, die sich durch geringeren Pestizideinsatz und tierfreundliche Weidehaltung auszeichnen. Im Jahr 2028 würde die Förderung für Betriebe der Kategorie 3 auslaufen, da sie nur die gesetzlichen Mindeststandards erfüllen ohne gesellschaftliche Leistungen zu erbringen. „Diese Neue Agrarpolitik hat das Potential, das Vertrauen in die Europäische Union - insbesondere in ländlichen Regionen - wieder zu stärken“, so Benning. (ab)

11.01.2017 | permalink

Konzernatlas: Fusionswelle in Agrar- und Ernährungsindustrie bedroht Kleinbauern

Immer weniger und größere werdende Konzerne weiten ihre Kontrolle über Landwirtschaft und Ernährung aus – zulasten von Kleinbauern und der regionalen Lebensmittelversorgung. Das zeigt der am Dienstag veröffentlichte Konzernatlas 2017 eindrücklich mit Zahlen, Fakten und Grafiken. Auf allen Stufen der Lieferkette finden Konzentrationsprozesse mit einer enormen Dynamik statt. Der Trend geht zum globalen Player: Unternehmen werden durch Fusionen immer größer und verdrängen die Konkurrenz. Die Herausgeber – Heinrich-Böll-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Oxfam, Germanwatch und Le Monde Diplomatique – warnen, dass diese Konzentrationsprozesse im Agrarsektor den 2015 verabschiedeten UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) zuwiderlaufen und fordern stärkere Kontrolle im Agrar- und Ernährungsbereich. „Die Agrar-, Lebensmittel- und Handelskonzerne treiben die Industrialisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Acker bis zur Ladentheke voran“, schreiben sie im Vorwort der Publikation. „Sie fördern mit ihrer Verkaufs- beziehungsweise Einkaufspolitik eine Landwirtschaft, bei der die Steigerung der Produktivität im Mittelpunkt steht und der Kampf um Marktanteile häufig zulasten der schwächsten Glieder in der Lieferkette geht: der Bäuerinnen und Bauern sowie der Arbeiter und Arbeiterinnen.“ Der Preisdruck der Supermarktketten und Lebensmittelkonzerne führe jedoch nicht nur zu schlechten Arbeitsbedingungen und Armut, sondern auch zum Vormarsch der industriellen Landwirtschaft verbunden mit gravierenden Klima- und Umweltproblemen weltweit. „Höfesterben, Landkonzentration, Patente und Monokulturen - das sind die Folgen der Konzernmacht im Ernährungssektor. Sie schafft massive Abhängigkeit für Bauern und Bäuerinnen und Konsumenten und Konsumentinnen von Konzernentscheidungen. Die Vielfalt für Ernährung und Natur bleibt auf der Strecke“, warnte Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, in einer Pressemitteilung.

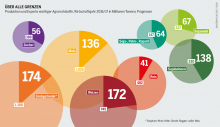

Ein stark konzentrierter Bereich ist der Welthandel mit Agrarrohstoffen: Mittlerweile kontrollieren nur vier Großkonzerne – die berühmte ABCD-Gruppe mit Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill und die Louis Dreyfus Company – rund 70% des Welthandels mit Agrarrohstoffen. Weizen, Mais und Soja sind die drei wichtigsten globalen Handelsgüter. In den vergangenen Jahren schloss der chinesische Getreidehändler Cofco auf und avancierte zum Hauptaufkäufer von brasilianischem Mais und Soja. Die Herausgeber haben zudem Zahlen zu aktuellen Fusionen von Agrarkonzernen zusammengestellt: Fünf der zwölf kapitalintensivsten Übernahmen börsennotierter Konzerne fanden 2015 und 2016 im Agrar- und Ernährungsbereich statt: Weltweite Zusammenschlüsse haben seit der Finanzkrise fast wieder das Ausmaß der Boomjahre erreicht. 2015 lag der Wert der Fusionen in diesem Bereich mit 347 Milliarden Dollar fünf Mal höher als der im Pharma- oder Ölsektor. Die Hochzeit von Bayer und Monsanto ist dabei nur die Spitze des Eisbergs. „Die avisierten Mega-Fusionen bei den Saatgut- und Agrarchemiekonzernen – Bayer/Monsanto, Dow/DuPont, Syngenta/ChemChina – sind ein Weckruf“, so der Atlas. Dadurch würden drei Konzerne mehr als 60% der Märkte für kommerzielles Saatgut und für Agrarchemikalien beherrschen. „Die Politik und die Wettbewerbsbehörden müssen sich mit den gesellschaftlich relevanten Folgen der Fusionen in bereits hochkonzentrierten Märkten beschäftigen. Sie müssen eine Reform des Wettbewerbsrechts vorantreiben, um eine weitere Konzentration entlang der gesamten Lieferkette zu verhindern“, lautet die Forderung der Organisationen. (ab)

09.01.2017 | permalink

Rettet den Regenwurm: Baumeister fruchtbarer Böden sind bedroht

Regenwürmer verbessern die Bodenfruchtbarkeit und schützen vor Erosion und Überschwemmungen, doch die fleißigen Tunnelbauer werden in deutschen Ackerböden zunehmend seltener. Darauf macht die Naturschutzorganisation WWF Anfang Januar mit ihrem „Regenwurm-Manifest“ aufmerksam und warnt vor den Folgen des Wurmschwunds. „In den meisten heutigen Landbausystemen ist zu wenig der Wurm drin: denn zu viel und zu schwerer Maschineneinsatz, zu wenig Pflanzenrückstände als Regenwurmfutter und zu viele schädigende Stoffe schädigen unsere Bodengestalter“, ist in der Einleitung des Regenwurmreports zu lesen. In Deutschland sind 46 Regenwurmarten beheimatet. Mehr als die Hälfte von ihnen gilt als „sehr selten“ oder sogar „extrem selten“. Zu den raren Exemplaren zählt der in den Alpen wohnhafte türkis-grüne Aporectodea smaragdina oder der „badische Riesenregenwurm“, der es auf stolze 60 Zentimeter bringt und sich bis zu 2,5 Meter tief ins Erdreich gräbt. Während der Regenwurmbesatz in kleinstrukturierten Äckern bei im Schnitt 120 Würmern pro Quadratmeter liegt, können auf wenig gepflügten Ökoäckern mehr als 450 Würmer wuseln. Doch immer mehr Böden leiden an Wurmmangel. In vielen Ackerböden ist die absolute Bestandszahl sehr gering, Monokulturböden mit extrem eintöniger Fruchtfolge und sehr starkem Maschinen- und Chemieeinsatz bringen es gerade einmal auf 30 Tiere pro Quadratmeter. „Wenn die Regenwürmer leiden, leidet der Boden und damit die Grundlage für unsere Landwirtschaft und Ernährung“, warnt WWF- Landwirtschaftsreferentin Dr. Birgit Wilhelm. An Hunger leiden Regenwürmer besonders bei einer auf Mais-Monokulturen hin ausgerichteten Fruchtfolge, so das Manifest. Auch ein Übermaß an Gülle macht den Tieren zu schaffen, da Ammoniak Wunden in Haut ätzt. Zudem ist der Glyphosateinsatz Gift für den Regenwurm, da das Herbizid zu einer stark verminderten Aktivität und Vermehrungsrate von Regenwürmern führt. Zu starke Bodenbearbeitung zerschneidet die Regenwürmer, während schwere Ackergeräte ihre Gänge zerstören und den Boden verdichten. Die Folgen der Regenwurmarmut sind fatal für die Landwirtschaft: verdichtete, schlecht durchlüftete Böden, die zu wenig Wasser aufnehmen. Hinzu können faulende Erntereste oder eine zu langsame Nährstoffrückgewinnung und Humusbildung kommen. „Ohne Regenwürmer ist der Boden lahm. Um trotzdem noch gute Erträge vom Acker zu bekommen, wird mit viel Dünger und Pestiziden von außen nachgeholfen, was wiederum oft den Würmern schadet. Es ist ein Teufelskreis“, betont Wilhelm. Eine geringe Regenwurmdichte mache sich vor allem bei Starkregen bemerkbar. Während Böden mit ausreichend Regenwürmern bis zu 150 Liter Wasser pro Stunde und Quadratmeter aufnehmen, können regenwurmarme Äcker aufgrund fehlender Wurmröhren nur wenig Wasser schlucken. Die Folge sind Überschwemmungen auch nach normalem Starkregen und Gewässer, die durch abgeschwemmten Boden aus Wassereinzugsgebiet braun verfärbt sind. Um den Regenwurmschwund aufzuhalten, fordert der WWF mehr Unterstützung für eine humusaufbauende und bodenschonende Landwirtschaft. Ziel einer reformierten EU-Agrarpolitik ab 2021 müsse der Erhalt und die Förderung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit sein. Die Bodenverdichtung müsse durch strengere Zulassungsvorschriften für Landmaschinen gestoppt werden. Grünland müsse erhalten und der Ökolandbau auf mindestens 20% der Fläche ausgeweitet werden. Eine flächengebundene Tierhaltung zur Begrenzung der Gülleflut und die verpflichtende Einführung von der Bodengesundheit dienlichen Fruchtfolgen seien weitere Maßnahmen. (ab)

04.01.2017 | permalink

Nitratbericht: Grundwasser in Deutschland immer noch zu stark belastet

Das Grundwasser in Deutschland ist immer noch stark durch Düngemittel aus der Landwirtschaft belastet. Das geht aus dem Nitratbericht 2016 der Bundesregierung hervor, der am Dienstag vom Bundesumweltministerium veröffentlicht wurde. Demnach wurden an fast einem Drittel der Messstellen die Nitratgrenzwerte überschritten. Dem Bericht liegt im Vergleich zu früheren Erhebungen ein deutlich ausgeweitetes Netz von 697 Messstellen zugrunde, die sich im Einzugsgebiet von landwirtschaftlich genutzten Flächen befinden. Im Zeitraum 2012 bis 2014 lag die Nitratbelastung an 28% dieser Grundwassermessstellen über dem zulässigen europaweit geltenden Schwellenwert von 50 Milligramm pro Liter. An weiteren 8,5 % der Stellen des neuen EU-Nitratmessnetzes lagen die Nitratkonzentrationen zwischen 40 und 50 mg/l. Dazu kommen 14,2% der Messstellen, die einen Nitratgehalt von zwischen 25 und 40 mg/l aufweisen. „Schon diese Messwertklasse steht für eine deutliche anthropogene Überprägung der natürlichen Grundwasserbeschaffenheit“, warnt der Bericht.

Als Hauptproblem bezeichnet das Bundesumweltministerium den übermäßigen Einsatz von Stickstoffdüngern. „Die intensivierte Landwirtschaft kommt uns immer wieder teuer zu stehen. Das zeigt sich gerade beim Grundwasser“, kritisierte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks. „Wenn es zu stark mit Nitrat belastetet ist, muss es für unsere Trinkwasserversorgung verdünnt oder das Nitrat muss technisch beseitigt werden. Das treibt die Wasserkosten für alle in die Höhe.“ Die höchsten Stickstoffüberschüsse vermeldet der Bericht für Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Bayern. „Die länderspezifischen Unterschiede sind vorrangig auf die unterschiedliche Höhe des Viehbesatzes sowie die Unterschiede im natürlichen Ertragspotenzial bedingt durch Boden und Klima zurückzuführen“, erläutern die Autoren. Hendricks forderte ein entschlossenes Gegensteuern durch verschärfte Regeln beim Einsatz von landwirtschaftlichen Düngern. Auch der EU-Kommission ist angesichts der seit Jahren erfolglos geforderten Maßnahmen zur Verbesserung der Grundwasserqualität der Geduldsfaden gerissen: Im November hatte sie die Bundesrepublik wegen Verstößen gegen die EU-Nitratrichtlinie verklagt. Bei einer Verurteilung drohen Deutschland hohe Geldbußen. Doch nicht nur dem Grundwasser geht es dreckig, auch an den Küsten der Nord- und Ostsee sieht es nicht gerade rosig aus. Die zu hohen Phosphor- und Stickstoffeinträge führen hier zu übermäßigem Algenwachstum. Zwischen 2012 und 2014 seien die Phosphoreinträge zwar deutlich zurückgegangen, so das Umweltministerium, doch die angestrebten Zielwerte seien an rund 65% der Messstellen an Oberflächengewässern überschritten worden. (ab)

03.01.2017 | permalink

EU-Studie beleuchtet Vorteile von Bioprodukten für menschliche Gesundheit

Der Ökolandbau bringt viele Vorteile für Umwelt und Klima, Biodiversität und Tierwohl mit sich, aber sind Bioprodukte auch gesünder? Mit dieser Frage hat sich der Wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments in einem Ende Dezember veröffentlichten Bericht befasst. Die Forscher werteten dafür wissenschaftliche Erkenntnisse zu den Auswirkungen von Bioprodukten auf die menschliche Gesundheit aus und beleuchteten den Beitrag ökologischer Bewirtschaftungsmethoden zur Entwicklung gesunder Ernährungssysteme. Ihr Bericht förderte zahlreiche Belege für eine gesundheitsfördernde Wirkung von Bioprodukten zutage, die von einem gesenkten Allergierisiko bis hin zur verringerten Exposition gegenüber Pestiziden reichen. Die Forscher bemängeln jedoch auch, dass sich bisher nur wenige Studien den direkten Gesundheitseffekten von Bioprodukten widmen. Während sich viele Studien mit Erträgen im Ökolandbau oder Umweltfragen beschäftigen, fehle es an gut angelegten Langzeitstudien zu gesundheitlichen Aspekten. In puncto Pestizide stellt die Studie für Konsumenten ökologischer Lebensmittel ein reduziertes Belastungsrisiko fest. „Epidemiologische Untersuchungen weisen auf negative Folgen bestimmter Insektizide auf die kognitive Entwicklung bei Kindern hin. Solche Risiken können mit ökologisch erzeugten Produkten, vor allem während der Schwangerschaft und im Kleinkindalter, minimiert werden.“ Die Wissenschaftler schreiben weiter: „Der Ökolandbau stellt Lebensmittel mit weniger Pestizidrückständen bereit und kann einen wichtigen Beitrag leisten beim Übergang der konventionellen Landwirtschaft zum integrierten Pflanzenschutz“, da der Ökolandbau chemiefreie Alternativen biete. Den Wissenschaftlern zufolge legen einige Studien zudem nahe, dass Bioprodukte das Risiko für Allergien bei Kindern, für Übergewicht und Fettleibigkeit sowie für Non-Hodgkin-Lymphome verringerten. Es sei jedoch noch nicht klar, ob dies eindeutig auf den Verzehr von Bioprodukten zurückzuführen sei, da sich die meisten Biokunden zugleich gesünder ernährten. Dies führe zu methodischen Schwierigkeiten, mögliche Effekte von Biolebensmitteln von anderen mit dem Lebensstil verknüpften Faktoren zu trennen.

Was die Zusammensetzung der Lebensmittel anbelangt stellten die Wissenschaftler ähnliche Werte für Vitamine und Mineralien in konventionell und ökologisch erzeugten Lebensmitteln fest. Doch Bioprodukte verzeichneten aufgrund anderer Düngemethoden im Ökolandbau einen geringeren Cadmiumgehalt. Zudem wiesen Biomilch und Biofleisch mehr gesundheitsfördernde Omega-3-Fettsäuren auf. Des Weiteren zitiert der EU-Bericht zahlreiche Studien, die einen höheren Gehalt sekundärer Pflanzenstoffe wie Phenole in Bioprodukten belegten. Als weiteren Vorteil nennen die Wissenschaftler ein geringeres Risiko von Antibiotikaresistenzen bei Tieren in Biobetrieben. „Die weit verbreitete Verwendung von Antibiotika in der konventionellen Tierhaltung ist ein Schlüsselfaktor für Antibiotikaresistenzen. Die Vorbeugung von Tierkrankheiten und ein restriktiverer Einsatz von Antibiotika, wie es in ökologischer Haltung praktiziert wird, könnte dieses Risiko minimieren – mit beträchtlichen Vorteilen für die öffentliche Gesundheit“, so das Fazit der Autoren. (ab)