News

14.02.2013 | permalink

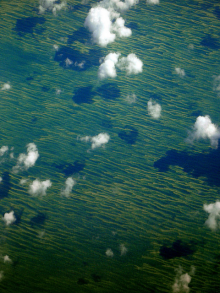

Industrielle Landwirtschaft mitverantwortlich für tote Zonen in der Ostsee

Die Ausbreitung sauerstoffarmer „toter Zonen“ in der Ostsee hat laut einem diese Woche veröffentlichten Bericht des schwedischen meteorologischen und hydrologischen Instituts SMHI im letzten Jahr alarmierende Ausmaße erreicht. Knapp 20% der Bodenzonen im Zentrum der Ostsee sind von akutem Sauerstoffmangel betroffen und weisen nur noch einen Sauerstoffgehalt von zwei Millilitern pro Liter Wasser auf, während 8 Millilitern als ideal gelten. Bereits ab einem Wert von 3,5 sind zahlreiche Arten bedroht. Die Ausbreitung der toten Zonen gefährdet gerade empfindliche Fischarten wie Dorsch und Scholle und damit die „Ernährungbalance in der Ostsee und die Ausbreitung marinen Lebens“, warnte der Abteilungschef bei der schwedischen Meeres- und Wasserbehörde HAV, Bertil Håkansson. Der Hauptgrund für die Zunahme toter Zonen sei die Überdüngung der Ostsee durch den Nährstoffeintrag aus der Landwirtschaft und großen Tierfabriken. Jährlich gelangen 850.000 Tonnen Stickstoff und 30.000 Tonnen Phosphor in die Ostsee, wodurch die Algenbildung gefördert wird. „Wenn wir den Zustand der Ostsee verbessern möchten, müssen wir den Eintrag von Stickstoff und Phosphor verringern. Die Landwirtschaft ist für den größten Teil verantwortlich, aber auch die schlechte Abwasserbehandlung in Kläranlagen trägt zur Nährstoffanreicherung bei“, so Håkansson.

13.02.2013 | permalink

Deutsche Biobranche boomt: Umsatz bei 7 Milliarden Euro

Der Umsatz der deutschen Biobranche hat im Jahr 2012 die Marke von 7 Milliarden Euro geknackt. Wie der BÖLW (Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft) am Dienstag mitteilte, stieg der Umsatz des deutschen Bio-Marktes nach Berechnungen des von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) koordinierten Arbeitskreises Biomarkt im vergangenen Jahr um 6% auf 7,04 Milliarden Euro und erhöhte damit seinen Anteil am Lebensmittelmarkt leicht auf 3,9%. Die Entwicklung bei den Biobetrieben und Bioflächen konnte mit den Umsatzentwicklungen jedoch nicht mithalten. 2012 erhöhte sich die ökologisch bewirtschaftete Fläche nur um 2,7% auf rund 1,04 Millionen Hektar, während die Anzahl der Betriebe um 2,6% auf 23.096 Betriebe kletterte. „Konkurrenz um Pachtflächen, eine unverhältnismäßige Förderung von Biogas, keine verlässlichen Aussagen zur Ökolandbau-Förderpolitik und das hohe Preisniveau für konventionelle Rohwaren im Jahr 2012 stehen einer Ausweitung des Ökolandbaus weiter im Weg“, kommentiert BÖLW-Vorstandsvorsitzender Felix Prinz zu Löwenstein die Entwicklung. Vom 13.-16. Februar trifft sich die Biobranche in Nürnberg auf der weltweit größten Öko-Messe Biofach. Im Vorfeld der Messe teilte auch das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz mit, dass der Anteil der Produkte, die mit dem sechseckigen staatlichen Bio-Siegel gekennzeichnet sind, in den letzten fünf Jahren um 29% auf 66.011 registrierte Produkte angestiegen ist.

12.02.2013 | permalink

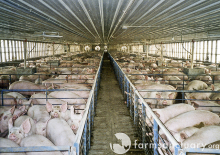

Gesundheitsgefahren durch Antibiotika in der Schweinemast

Der zunehmende Einsatz von Antibiotika in Chinas Schweinemast verursacht die Ansammlung von Resistenzgenen in der Umwelt und birgt die Gefahr, dass Antibiotika bei der Behandlung menschlicher Krankheiten ihre Wirkung verlieren, warnen Wissenschaftler in der aktuellen Ausgabe des US-Fachblatts Proceedings der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Die Forscher aus China und den USA hatten in Gebieten um drei große Schweinefarmen Mist-, Kompost- und Bodenproben untersucht und 149 verschiedene Resistenzgene entdeckt. Diese kamen dort in einer 192- bis 28.000-fach höheren Konzentration vor als in Vergleichsgebieten. Sie können Bakterien unempfindlich gegen Antibiotika machen. „Die Resistenzgene können die Allgemeinbevölkerung über Lebensmittel, Trinkwasser oder den Kontakt mit Farmarbeitern erreichen. Wegen der unerwünschten Ausbreitung stellen die Resistenzgene weltweit eine potenzielle Gefahr für die menschliche Gesundheit dar“, erklärt der Leiter des Forschungsteams, James Tiedje von der Michigan State University. China ist der weltweit größte Produzent und Konsument von Antibiotika. Sie werden in der Tiermast unkontrolliert und auch für die Wachstumsförderung eingesetzt und gelangen über den Mist in die Böden. In Europa sind Antibiotika in der Tiermast nur zur Behandlung von Krankheiten erlaubt.

08.02.2013 | permalink

Oxfam-Studie: Schlechte Regierungsführung begünstigt Land Grabbing

Land Grabbing ist vorrangig ein Problem in Staaten mit schlechter Regierungsführung, da Investoren aufgrund niedriger rechtsstaatlicher Standards Land leicht kaufen oder pachten können und damit hohe Gewinne erzielen. Das ist das Ergebnis einer Studie von Oxfam, die Daten zu Landdeals über mehr als 200 Hektar aus der „Land Matrix“ der International Land Coalition auswertete und diese mit den Weltbankindikatoren zu guter Regierungsführung zusammenführte. Drei Viertel der 56 Länder, in denen zwischen 2000 und 2011 Landgeschäfte abgewickelt wurden, wiesen Defizite im Bereich Mitspracherecht, Rechenschaftspflicht, Rechtsstaatlichkeit und Korruptionskontrolle auf. Im westafrikanischen Land Sierra Leone, das bei diesen Indikatoren schlecht abschnitt, fiel im letzten Jahrzehnt ein Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche dem Ausverkauf an Investoren zum Opfer. Oxfam appellierte daher an Regierungen, Investoren und Weltbank, ihre Standards zu verschärfen und dem Land Grabbing ein Ende zu bereiten. Die Information und Konsultation der Betroffenen sei zwingend erforderlich. „Die Land- und Wasserrechte von armen Menschen müssen gestärkt werden, so wie es in den freiwilligen Leitlinien zur Landnutzung des UN-Welternährungsausschusses festgelegt ist“, forderte Oxfam-Agrarexpertin Marita Wiggerthale. Ansonsten drohen Investitionen in Land, das Recht auf Nahrung zu verletzen.

07.02.2013 | permalink

NGOs fordern ökologische und global verantwortliche EU-Agrarpolitik

Im Vorfeld des am 7./8. Februar stattfindenden EU-Haushaltsgipfels, auf dem die Staats- und Regierungschefs den Finanzrahmen für die Jahre 2014 bis 2020 abstecken und über die zukünftige EU-Agrarpolitik verhandeln werden, haben Nichtregierungsorganisationen gestern eine nachhaltige EU-Agrarpolitik gefordert. Der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) warnte vor einer weiteren Aushöhlung der ohnehin schwachen Vorschläge, die Direktzahlungen für Landwirte aus der 1.Säule des Agrarbudgets künftig an ökologische und soziale Kriterien zu binden. Angesichts der Ankündigung, die ökologischen Vorrangflächen bei 3,5% einzufrieren, warf der BÖLW-Vorstands- vorsitzender Felix Prinz zu Löwenstein der Kanzlerin vor, sie lasse sich „vor den Karren der Agrarindustrie spannen und stehe für Greenwashing statt Greening.“ Brot für die Welt, MISEREOR, Germanwatch und die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) verlangten in einer gemeinsamen Pressemitteilung von den EU-Regierungschefs eine global verantwortliche EU-Agrarpolitik: „Für die steigende Erzeugung von Milch und Fleisch in der EU werden immer mehr Futtermittel, vor allem Soja, gebraucht. Dafür werden in Entwicklungs- und Schwellenländern in riesigem Ausmaß Wälder abgeholzt und Weideland umgenutzt. Das hat nicht nur verheerende Folgen für die Ernährung der einheimischen Bauern, sondern auch Auswirkungen auf Klima und Artenvielfalt“, kritisierte Bernd Bornhorst, Leiter der Abteilung Entwicklungspolitik bei MISEREOR. Daher sei eine Ausweitung des Anbaus von Futtermitteln in der EU selbst vonnöten. Die Organisationen forderten zudem die Einrichtung eines Beschwerdemechanismus, der es Entwicklungsländern und ihren Produzenten erlaubt, gegen Importfluten vorzugehen.

04.02.2013 | permalink

Pestizide machen Grasfröschen den Garaus

In der Landwirtschaft eingesetzte Pestizide stellen einer neuen Studie zufolge eine tödliche Gefahr für Amphibien dar. Als Reaktion auf die Ergebnisse forderte das Umweltbundesamt (UBA) am Freitag eine Überarbeitung der europäischen Leitlinien zur Risikobewertung. „Das Umweltbundesamt hält es für erforderlich, den Schutz der Amphibien in der Produktzulassung, aber auch in der landwirtschaftlichen Praxis stärker zu berücksichtigen“, sagte UBA-Präsident Jochen Flasbarth. Wissenschaftler der Universität Koblenz-Landau hatten im Auftrag des UBA die Wirkung von sieben häufig eingesetzten Pflanzenschutzmitteln auf Grasfrösche untersucht. Dazu besprühten sie die Tiere mit der zulässigen Dosierung. Die empfohlene Produktmenge führte bei sechs der getesteten Pestizide je nach Produkt zum Tod von 40 bis 100 Prozent der Frösche. Drei der Chemikalien wirkten bereits bei einem Zehntel der zugelassenen Menge tödlich. „Es ist kaum fassbar, dass es bei Pestiziden, die das aktuell praktizierte Zulassungsverfahren für Pestizide durchlaufen haben, zu direkter Mortalität bei Amphibien kommt“, betonte der Leiter der Studie Carsten Brühl. Da das einzige Pestizid, das lediglich 20 Prozent der Frösche tötete, den gleichen Wirkstoff wie ein Produkt enthielt, das alle Frösche ins Jenseits beförderte, vermutet das UBA, dass vor allem die enthaltenen Lösemittel den Amphibien schaden. Diese verstärken die Wirkstoffe oder begünstigen das Eindringen in den Körper. Laut den Wissenschaftlern werden die Pestizide vor der Zulassung nur an Kaulquappen, Vögeln und Säugetieren getestet. Dies berücksichtigt nicht, dass die feuchte Haut von erwachsenen Fröschen höhere Stoffmengen aufnimmt. Die Tiere durchqueren bei ihren Wanderungen häufig landwirtschaftliche Flächen oder halten sich auf Äckern und Wiesen auf, wo sie in Kontakt mit Pestiziden kommen. Amphibien gelten als die am meisten gefährdeten Wirbeltiere. Daher empfiehlt das UBA neben einer Änderung der Zulassungspraxis auch die Anlegung von Gewässerschutzstreifen in der Agrarlandschaft. Zugleich rät es zur Ausweitung des ökologischen Landbaus, da dieser gänzlich auf den Einsatz chemisch-synthetischer Pestizide verzichtet.

31.01.2013 | permalink

Mit Gates und der Agrarindustrie gegen den Hunger

Die Bundesregierung will im Kampf gegen den Hunger auf die Unterstützung von Bill Gates und der Agrarindustrie setzen. Bundes- landwirtschaftsministerin Ilse Aigner und Entwicklungsminister Dirk Niebel empfingen den Vorsitzenden der Bill & Melinda Gates Stiftung in Berlin, um die Kooperation in der Hungerbekämpfung zu stärken. „Wir müssen neue Wege finden, die landwirtschaftlichen Produktions- methoden an die Bedingungen in Entwicklungsländern anzupassen. Die Kleinbauern benötigen Unterstützung in Form von Wissen, standortangepasstem Saatgut und angepasster Infrastruktur“, erklärte Aigner am Montag. Zahlreiche NGOs reagierten skeptisch auf den Besuch: „Die Gates Stiftung ist bekannt dafür, dass sie etwa den weltweit agierenden Gentechnikkonzern Monsanto unterstützt und die Grüne Revolution erneut aufleben lassen will“, kritisierte die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL). Dies komme einer Förderung der industriell ausgerichteten Landwirtschaft und häufig auch von deutschen Agrarunternehmen gleich, „die Düngemittel, Pestizide oder Hochleistungssaatgut herstellen und dafür immer neue Absatzmärkte suchen“, stellte der AbL-Bundesvorsitzende Bernd Voß klar. Dirk Niebel, Bill Gates und Vertreter von Agrarunternehmen, wie Bayer CropScience-Vorstandschef Liam Condon, kündigten am Dienstag auf einer Pressekonferenz an, 80 Millionen Euro für die Hungerbekämpfung bereitzustellen. Davon steuern das BMZ und die Gates-Stiftung je 20 Millionen bei. Die Menschenrechtsorganisation FIAN deutete das Treffen als „Zeichen für die Umstrukturierung des Entwicklungsministerium hin zu einer Interessensvertretung der deutschen und internationalen Agrarindustrie.“ Minister Niebel solle besser „Vertreter der Hungernden, der Kleinbauern, Indigenen und Hirtenvölker einladen und sich von deren Strategien zur Hungerbekämpfung inspirieren lassen.“

29.01.2013 | permalink

EU steht Verbot bienenfeindlicher Pestizide zögerlich gegenüber

Die Europäische Kommission hat Maßnahmen zum Schutz der Bienen vor Pestiziden angekündigt, schließt aber ein Verbot der Chemikalien aus, die im Verdacht stehen, für das Bienensterben verantwortlich zu sein. EU-Gesundheits-Kommissar Tonio Borg versprach am Montag beim Treffen der EU-Agrarminister in Brüssel eine „Reihe von ambitionierten, aber verhältnismäßigen Maßnahmen“. Ein Totalverbot sei „nicht gerechtfertigt“, da Insektizide auch sicher eingesetzt werden könnten. Die EU sah sich zum Handeln veranlasst, nachdem die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA Mitte Januar in einem Bericht vor erheblichen Risiken für Bienenvölker durch den Einsatz von drei Neonikotinoiden warnte und für ein Verbot plädierte. Laut der Studie verlieren Bienen durch die Mittel, mit denen Saatgut gebeizt wird, den Orientierungssinn und finden nicht mehr zu ihren Stöcken. Das Bienensterben war bereits letzte Woche Gegenstand einer Debatte im EU-Parlament. Dabei wurden auch Stimmen nach einem Verbot laut: „Nachdem Wissenschaftler und Imker schon seit fast zwei Jahrzehnten Alarm geschlagen haben, gibt es nun einen breiten und wachsenden Erfahrungsschatz zu den verheerenden Folgen der Neonikotinoide für Bienenvölker. Der einzige verantwortungsvolle Schritt ist ein sofortiges EU-weites Moratorium für Neonikotinoide“, forderte der belgische Grünen-Abgeordnete Bart Staes. In manchen EU-Ländern ist der Einsatz der Chemikalien bereits beschränkt. Der EFSA-Bericht stand gestern auf der Tagesordnung der EU-Agrarminister. Laut Kommissar Borg sollen die Mitgliedstaaten schon am Donnerstag über mögliche Maßnahmen zum Bienenschutz beraten. Da Bienen und andere Bestäuber rund zwei Drittel der Nutzpflanzen bestäuben, sind sie von elementarer Bedeutung für die Lebensmittelproduktion. Ihr ökonomischer Nutzen für die europäische Landwirtschaft wird auf 22 Milliarden Euro geschätzt, weltweit sogar auf 153 Milliarden Euro.

24.01.2013 | permalink

EU-Agrarausschuss verwässert Vorschläge zur Reform der Agrarpolitik

In einer Abstimmung am Mittwoch und Donnerstag über die Vorschläge der EU-Kommission zur Reform der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik (GAP) hat der Agrarausschuss des Europäischen Parlaments die Vorschläge für eine grünere Landwirtschaft weitgehend verwässert. „Die Abgeordneten haben die Chance verstreichen lassen, die GAP für das 21. Jahrhundert zu rüsten. Statt für eine radikale Überarbeitung zu stimmen, um nachhaltige Landwirtschafts- und Ernährungssysteme im Interesse der Bauern und Bürger zu fördern, haben die Abgeordneten für ein nicht nachhaltiges ‚Weiter wie bisher’ in der GAP gesorgt“, kritisierte José Bové, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses. Die Kommissionsvorschläge zum ‘Greening’ sahen eine Fruchtfolge von drei Kulturen, die Erhaltung von Dauergrünland und die Anlage von 7% ökologischen Vorrangflächen als Bedingung für den Erhalt der Direktzahlungen vor. Der Ausschuss stattete den Vorschlag nun mit zahlreichen Ausnahmen und Schlupflöchern aus. Die Diversifizierung der Fruchtarten wurde für Betriebe mit einer Größe von 10 bis 30 Hektar auf zwei Kulturen herabgesetzt, wovon eine 80% der Fläche einnehmen darf. Nur für größere Höfe gelten drei Fruchtarten. Für Betriebe mit mehr als 10 Hektar wurde die Schaffung und Aufrechterhaltung ökologischer Vorrangflächen, wie Blühstreifen oder Hecken, auf 3% der Fläche reduziert. 2016 sollen es 5% sein und erst ab 2018 könnte die Kommission die Fläche auf 7% anheben. Diese Auflagen sollen für Landwirte nicht einmal bindend sein, um Direktzahlungen vollständig zu erhalten. „Das Abstimmungsergebnis ist ein unvertretbarer Kniefall vor der Agrarlobby. Einige Agrarpolitiker scheinen noch immer nicht verstanden zu haben, dass nur eine umwelt- und verbrauchergerechte Landwirtschaft Anspruch auf Unterstützung durch die Steuerzahler hat“, so NABU-Präsident Olaf Tschimpke. Im März wird der Entwurf des Agrarausschusses im Plenum des Parlaments abgestimmt.

22.01.2013 | permalink

Deutsche Bank und Allianz spekulieren weiter mit Agrarrohstoffen

Die Deutsche Bank wird weiterhin mit Finanzprodukten auf der Basis von Agrarrohstoffen handeln, die in der Kritik stehen, zu steigenden Lebensmittelpreisen weltweit beizutragen. Dies kündigte Jürgen Fitschen, Co-Chef der Deutschen Bank, am Samstag auf der Grünen Woche in Berlin an. Als Begründung für diese Entscheidung führte die Deutsche Bank an, es gebe keine ausreichenden Beweise dafür, dass die Zunahme von Agrarfinanzprodukten Preissteigerungen ausgelöst habe. Damit endet ein Moratorium für die Spekulation mit Finanz- instrumenten auf Agrarprodukte, das Ex-Vorstandschef Ackermann auf öffentlichen Druck hin verhängt hatte. Die Deutsche Bank erhielte am Montag Rückendeckung von der Versicherung Allianz, die ebenfalls an der Finanzspekulation mit Nahrungsmitteln festhalten will. Vorstandsmitglied Jay Ralph bestritt gegenüber Reuters, dass die Investitionen der Allianz an den Derivatemärkten für Rohstoffe den Hunger in der Welt anheizten. Nichtregierungsorganisationen reagierten empört auf die Ankündigung. Thilo Bode, Geschäftsführer der Verbraucherorganisation foodwatch, bezeichnete ein Fortführen der Aktivitäten als unverantwortlich. „Wie viele Belege will die Deutsche Bank haben, bis sie endlich handelt? Hochspekulative Finanzprodukte können zu großen Preisschwankungen und Preisspitzen führen, die Nahrungsmittel für Menschen in den ärmsten Ländern der Welt unbezahlbar machen. Dafür gibt es ausreichend wissenschaftliche Nachweise, die durch Erkenntnisse aus der Praxis gedeckt sind“, so Bode. Andere Banken, wie Commerzbank, Dekabank und LBBW, hatten sich aus dem Geschäft mit Agrarrohstoffen in den letzten Monaten zurückgezogen.

- Frankfurter Rundschau: Agrarspekulationen Deutsche Bank: Appetit auf Rohstoffhandel

- Zeit Online: Diskussion um Rohstoffhandel: Allianz rechtfertigt Spekulationen mit Lebensmitteln

- Foodwatch: Deutsche Bank bricht ihr Versprechen: Spekulation auf Kosten der Ärmsten geht weiter trotz Belegen für preistreibende Wirkung

- greenpeace magazin: Fitschens Paukenschlag bei der Grünen Woche